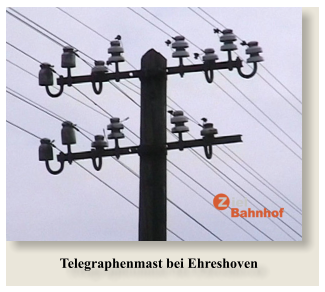

EINE DOKUMENTATION

Der Vorgänger des Telefons

war der Morsetelegraf, der

1837 von dem Amerikaner

Samuel F. B. Morse erfunden

wurde. In einigen Bahnhöfen,

zum Beispiel in Ebersbach

(Fils), waren Postschalter

vorhanden, mit der

Möglichkeit telegrafisch

Nachrichten zu versenden.

Dabei kam meist ein Lochstreifen zum Einsatz, der die einzelnen Buchstaben elektrisch

codierte und weiterleitete. Diese Technik nannte man ab 1852 Telegramm.

Die erste betriebssichere Leitung für Eisenbahnstrecken wurde 1837 installiert. Die

Eisenbahngesellschaften forcierten die Entwicklung maßgeblich. Die erste

Telegrafenleitung in Deutschland führte entlang der Strecke von Bremen nach

Bremerhafen.

Man will es nicht für möglich halten aber Telegrafenleitungen, die an

der eingleisigen Bahnstrecke entlang führen, gibt es heute noch.

1876 wurde das Telefon zum ersten Mal von Alexander Graham Bell in

seiner praktischen Anwendung in der Stadt Boston installiert. 1877

führte die Post in Berlin Übertragungsversuche mit bis zu 61 km

erfolgreich durch. Die Post bekam die Fernmeldehoheit für

Deutschland. Dadurch war das “Fernsprechen” in einem Bahnhof nur in

Räumen der Post möglich.

Diese neue Technik wurde sehr

schnell von den Eisenbahnen

übernommen. Kein Wunder, dass

Stellwerke auch erst in dieser Zeit

entwickelt wurden, denn ein

Stellwerk ohne Kommunikation macht keinen Sinn. Die Eisenbahnen installierten

Streckenfernsprecher sowohl an der Strecke als auch in Betriebsstellen. Kennzeichen dafür war

das schwarze F auf weißem Grund.

Bis 1994 besaß die Deutsche Post die Fernmeldehoheit. Nach 1994 wurde aus dem Fernsprecher

das Telefon. Danach wurde sie, wie die Bahn, in zwei Bereiche aufgeteilt. Neben dem Post- und

Paketdienst durch die Deutsche Post AG wurde die Deutsche Telekom AG gegründet, die den

Telefonbereich übernahm.

Ein Fernsprechhäuschen gab es meist auf dem Bahnhofsvorplatz. In Großstadtbahnhöfen, die über eine

eigene Post verfügten, konnte auch telefoniert werden. Sogar Ferngespräche waren von dort möglich.

Dafür waren, neben Wartemöglichkeiten auch Fernsprechkabinen vorhanden. Ein Ferngespräch im In-

und Ausland müsste angemeldet werden. Bis die Verbindung hergestellt war, wartete man auf eigens

dafür vorgesehenen Sitzbänken. Stand die Verbindung, wurde einem die Fernsprechkabine

zugewiesen. Nach Beendigung des Gesprächs bezahlte der Kunde die Fernsprechgebühr an der

Kasse für Ferngespräche.

In ausgesuchten Bahnhöfen hat sich auch das Internet etabliert. WLAN heißt das Schlagwort. In

den 128 (Stand 2015) Bahnhöfen der Deutschen Bahn AG gibt es für 30 Minuten einen

kostenlosen WLAN Zugang. Die Hotspots betreibt die Deutsche Telekom AG. Das Interessante

ist, das es auch kleine Bahnhöfe mit WLAN Hotspot, wie Horb am Neckar mit 24.300

Einwohnern gibt.

Die Kommunikation im Bahnhof